4541175512081 タイガー アニマルネット1200 125040

4541175512081 タイガー アニマルネット1200 125040

- 出荷日目安:

- 5営業日以内に発送

商品説明

・高さ120cm×長さ50m

・約6.7kg

・ポリエチレン製

・線径1.8mm

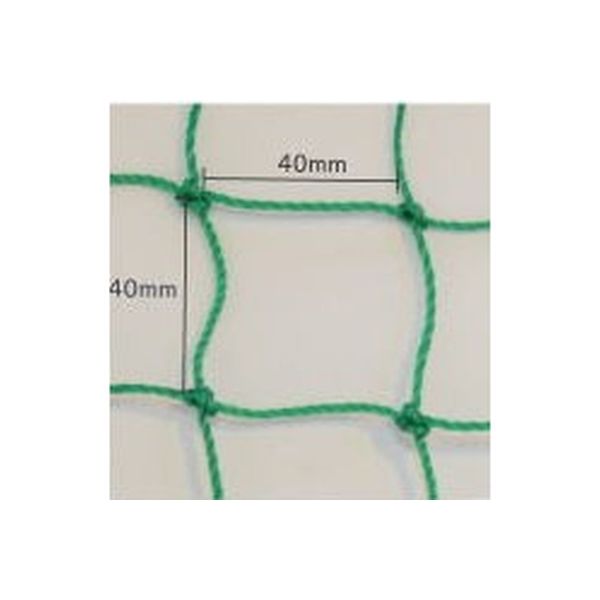

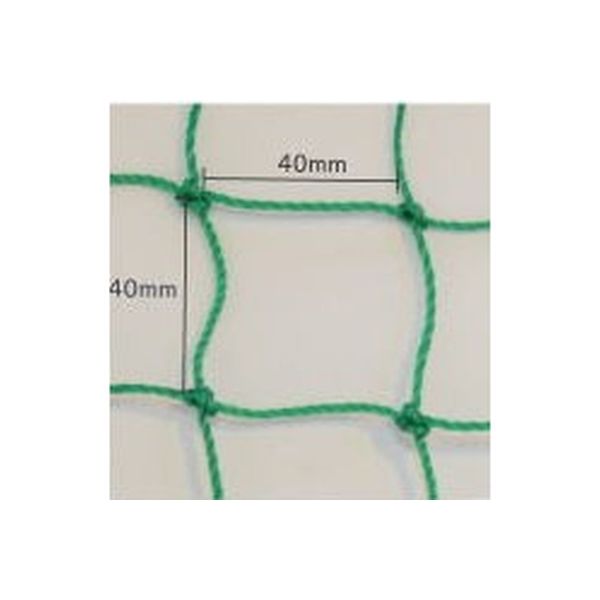

・40mm×40mm目合(正方形目合)

小動物がすり抜けにくい4cm目合です

線径が太くしっかりと編まれた丈夫なネットです

Inohoi Online Shop | Sales site for box traps, tie traps, and wildlife damage countermeasure goods

Heavy items (box traps/enclosure traps of big size and box traps of medium size) are basically stopped at the sales office of Fukuyama Transporting . *If you pick up your luggage in a vehicle with a cargo bed, such as a light truck, you can load your luggage at the sales office.

When ordering, please check the nearest sales office from the list of Fukuyama -dori offices and specify the location.

If you are far from our sales office, we also accept direct delivery. Please select "direct delivery to the specified address (car delivery)" displayed on the product page.

* Even if it is a direct delivery, it will be delivered by heavy cargo mixed cargo and will be handed over on the vehicle (consignee unloads from the delivery truck). Please use unloading equipment such as a forklift or multiple people who can work.

※In the case of Hokkaido, Okinawa and remote islands, a relay fee will be charged separately. In the case of remote islands, it may be detained at the port. In addition, there are remote island areas where there is no delivery service for heavy items, and delivery is not possible. Please contact us for details.