アライグマによる被害は年々深刻化しており、その捕獲や対策には複数の法律が関係しています。特定外来生物としての規制だけでなく、鳥獣保護管理法による細かなルールが定められているため、やみくもに捕獲すると法律違反となるリスクがあります。そこで本記事では、法的な手続きや免許の必要性に加え、申請なしで試せる対策方法も含めて幅広く解説していきます。

目次

アライグマが引き起こす被害と生態の基本

アライグマの行動特性を知ることで、被害の原因と予防策を正しく理解することができます。ここでは、アライグマの生態や多岐にわたる被害内容を概観します。

アライグマは北米原産の外来生物で、雑食性のため人間の生活圏でも容易に餌を見つけられます。屋外のゴミ置き場や農作物、さらにはペットフードなども餌として狙われることが多いため、一度侵入されると被害が広がりやすいのが特徴です。さらに夜行性で警戒心が強く、わずかな隙間を通って建物内部に入り込む習性があることから、屋根裏や床下に巣を作ってしまう事例もあります。

被害としては、農作物の食害や建物の破損、糞尿による衛生リスクなどが挙げられます。特にアライグマは多産で繁殖力が高いため、被害の拡大を食い止めるには早めの対策が必要です。こうした背景から、アライグマの捕獲や予防策は年々注目度が高まっています。

アライグマ捕獲に関わる主な法律

アライグマは特定外来生物として指定されているため、捕獲には関連する法律の理解が不可欠です。違反を防ぐためにも、まずは対象となる代表的な法律を把握しておきましょう。

アライグマを捕獲する場合には、鳥獣保護管理法と特定外来生物法の2つを中心とした複数の法規が関与します。これらの法律では、捕獲の方法や時期、必要な許可などが定められており、正しく理解・順守しなければ違法捕獲となる可能性が高いです。とくに特定外来生物法は、在来の生態系や農林業への影響を最小限に抑えるため、捕獲後の扱い方に関しても厳格なルールを設けています。

鳥獣保護管理法の概要

鳥獣保護管理法は本来、野生鳥獣を保護する目的で制定されましたが、有害鳥獣の駆除に関する規定も含まれています。アライグマは在来種ではないものの、その捕獲や駆除を行う際にはこの法律に即した手続きや方法が求められます。特に無許可で捕獲を行うと処罰対象となるため、自治体への申請や所定の許可を取得する必要がある場合が多いです。

特定外来生物法の概要

特定外来生物法は、生態系や農林水産業などに深刻な影響を及ぼす外来生物を規制するための法律です。アライグマは特定外来生物に指定されており、許可なく飼育・運搬する行為が禁止されています。捕獲した後の処分や保管についても定めがあり、適切に対応しなければ法令違反となるため注意が必要です。

捕獲許可と狩猟免許が必要な場合

アライグマの捕獲には行政の許可や狩猟免許が必要になる場合があります。要件を理解して、合法的にアライグマを対処しましょう。

自治体によっては、有害鳥獣駆除としてアライグマの捕獲を認めていますが、その手続きには必ず許可申請が必要です。許可を得るには、被害状況の報告や捕獲計画の提出などを求められる場合があります。無許可で捕獲すると処罰対象となり得るため、まずは自治体の窓口や担当部署に問い合わせることが大切です。

また、狩猟免許を取得してアライグマを捕獲する方法もありますが、狩猟免許試験や猟友会への登録など手続きが多岐にわたります。さらに猟具の安全使用や適切な場所での狩猟など、法律で細かく制限されている点を理解しなければなりません。

捕獲許可の申請手続き

捕獲許可の申請手続きは自治体ごとに異なるため、事前に市町村や都道府県の担当部署に確認することが重要です。具体的には、被害地域と被害内容を明らかにしたうえで、捕獲する期間や方法を記載した書類を提出します。書類審査後に行政担当者の現地調査が行われる場合もあり、許可が降りるまでに時間を要することがあります。

狩猟免許取得の流れと種類

狩猟免許には、第一種銃猟やわな猟などいくつかの区分が存在します。試験では筆記と実技の両方が課され、狩猟の知識だけでなく安全管理能力も試されます。合格後は猟友会などの団体に登録して狩猟者登録証を受け取る必要があり、登録を行わなければ実際に狩猟をすることは認められません。

わなによるアライグマの捕獲方法

わなを用いた捕獲は効率的な手段の一つですが、誤った設置や取り扱いは危険を伴います。安全かつ効果的なわな猟のポイントを解説します。

わなによる捕獲は、自治体の許可を得たうえで行うのが基本です。設置場所や仕掛ける時期を誤ると、アライグマ以外の動物がうっかりかかってしまうこともあるため、捕獲対象を明確にしつつ丁寧に設置することが求められます。さらに、わなを定期的に見回り、捕えたアライグマを迅速に対応するのも重要なポイントです。

箱わな・くくりわなの設置ポイント

アライグマの通り道や侵入経路を見極めることが、箱わなやくくりわなの設置において最も大切です。痕跡や糞などの目安を探しながら、餌となる誘引物を適切に選んでおくと捕獲率が向上します。また、設置後は天候や周囲の安全状況も考慮し、定期的にわなの状態をチェックしましょう。

捕獲した際に注意すべきリスク

捕獲直後のアライグマは興奮しやすく、激しく暴れたり咬もうとしたりする可能性があります。捕獲器に近づく際には手袋や防護具を着用し、無理に触れようとしないことが重要です。また、感染症リスクを考慮して、速やかに自治体や専門業者へ連絡し、適切な対応を依頼するようにしましょう。

申請や免許が不要なアライグマ対策

必ずしも捕獲だけが対策ではありません。許可を要しない防除方法も多数存在します。被害が軽度の場合は、まずこれらの対策を試すのも有効です。

アライグマ問題では、被害を最小限に抑えるための予防策も非常に大切です。特に建物への侵入をいかに防ぐかが重要で、侵入経路を根本から断つだけでも被害が軽減されます。また、アライグマが興味を示さないようゴミ置き場や屋外の餌などを適切に管理することも効果的です。

侵入経路の封鎖と環境整備

屋根裏や床下などの隙間を塞ぎ、ゴミの管理を徹底することで、アライグマが住みつくリスクを減らすことができます。特に古い建物では通気口や換気扇周りに劣化がある場合も多く、点検を怠ると侵入を許してしまいます。こまめな環境整備により、アライグマの巣作りを未然に防ぎやすくなります。

忌避剤・超音波を使った追い出し策

アライグマを寄せ付けにくくするための方法として、忌避スプレーや超音波装置を組み合わせるのも効果的です。忌避スプレーはアライグマの嗅覚に働きかけ、一時的に効果を発揮する場合があります。超音波装置は音波や光を利用して警戒心を与え、継続的にアライグマを遠ざけるサポートとして有用です。

違反した場合のリスクとペナルティ

無許可でアライグマを捕獲したり、不十分な安全対策で捕獲を行うと、法的処罰や健康被害を被る可能性があります。具体的なリスクとペナルティを確認しましょう。

法律を無視してアライグマを捕獲すると、鳥獣保護管理法や特定外来生物法の違反となり、刑事罰を受けたり罰金が科されるケースがあります。さらに、それらの行為が生態系や農業被害の深刻化につながった場合には、社会的な非難も免れません。違法捕獲は自分自身だけでなく、地域社会にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

また、捕獲の際に安全対策が不十分だと、アライグマから咬まれるなどのケガを負う恐れもあります。アライグマは狂犬病やその他の感染症を媒介するリスクがあるため、万が一接触した場合は速やかに医療機関を受診し、自治体に報告することが大切です。

無許可捕獲の罰則

無許可でアライグマを捕獲した場合、鳥獣保護管理法違反や特定外来生物法違反として罰金または懲役が科される可能性があります。罰則は自治体ごとに多少の違いがありますが、特定外来生物法は特に厳しいため、法令に従った手続きが欠かせません。

ケガや感染症リスクへの注意

アライグマは噛みつきや引っかきによって人間を傷つける恐れがあるだけでなく、病原体を媒介している可能性も否定できません。特に咬傷を受けた際は、患部の消毒や医療機関への受診を速やかに行うことが重要です。捕獲活動中に排泄物に触れてしまうケースもあるため、手洗いの徹底や保護具の使用など衛生対策を必ず行うようにしてください。

専門業者に依頼する利点

自身での対策が難しい場合は、プロに任せるのも手段の一つです。専門業者ならではの強みを活用し、リスクを最小限に抑えた解決を図りましょう。

専門の害獣駆除業者は、法令や自治体の要件を熟知しているため、許可や手続きの代行をしてくれることがあります。安全面にも配慮がなされているため、捕獲や処分に伴う事故やトラブルを回避しやすい点が大きな利点です。さらに高所や狭い場所でも適切にわなを設置できる技術や装備が整っていることも、人手不足の場合に助かるポイントでしょう。

また、アライグマを捕獲した後の再侵入防止策についても、専門業者は豊富なノウハウを持っています。現地調査をもとに、建物の構造や周辺環境にあわせた提案を受けられるため、長期的な視点で問題を解決しやすくなります。結果的に、被害対策にかかる手間と費用を抑えられる可能性が高いでしょう。

安全と確実性の担保

専門業者は法的に定められた手順を踏みながら、必要な装備や技術を備えているため、安全かつ確実にアライグマを捕獲・処理できます。危険な動物であるアライグマと対峙するリスクを個人が負うよりも、プロに依頼したほうが安心です。

アフターケアと再侵入防止

捕獲した後も、建物や周辺環境の点検を続けなければ、再度アライグマにつけ入られる可能性があります。専門業者はアライグマが通りそうな経路や巣を作りやすい場所を把握し、封鎖や補修作業といった予防策を提供してくれることが多いです。アフターケアをしっかり行うことで、被害の再発リスクは大きく低減できます。

まとめ

アライグマ対策には法律の理解だけでなく、被害を予防するための適切な対処が重要です。状況に応じて各種対策を駆使し、安全かつ確実にアライグマ被害を抑えましょう。

アライグマの被害を放置すると、農林業の損害や建物の破損、そして健康リスクによるトラブルが深刻化する恐れがあります。無許可捕獲は法的ペナルティに直結するため、鳥獣保護管理法や特定外来生物法などのルールを踏まえたうえで行うことが不可欠です。どうしても自身での対策が難しい場合は、専門の駆除業者に依頼し、安全と効率性を両立させることを検討してみてください。

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

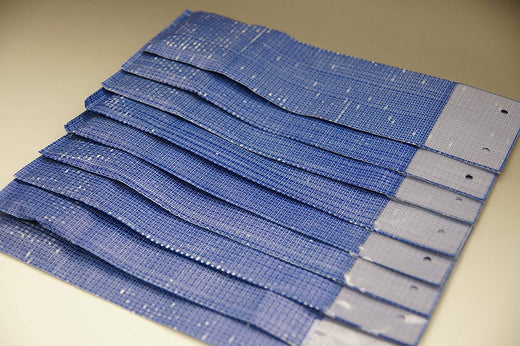

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

box trap

box trap

tying trap

tying trap

enclosure trap

enclosure trap

Prevention and avoidance goods

Prevention and avoidance goods

electric fence

electric fence

trap surveillance camera

trap surveillance camera

transportation goods

transportation goods

Trap detection sensor

Trap detection sensor

hunting supplies

hunting supplies

hunting books

hunting books

Anti-bird goods

Anti-bird goods

Agricultural materials/machinery

Agricultural materials/machinery

boar

boar

deer

deer

Kyon

Kyon

monkey

monkey

raccoon

raccoon

Badger

Badger

palm civet

palm civet

raccoon dog

raccoon dog

nutria

nutria

mouse or rat

mouse or rat

Mole

Mole

bear

bear

pigeon

pigeon

Crow

Crow