このマニュアルでは、クマに関する基礎知識や具体的な対策方法をまとめています。近年はクマの生息域拡大や餌不足の影響により、人との接触機会が増加しています。

被害を未然に防ぐためには、クマの生態を正しく理解し、適切な対策を講じることが重要です。遭遇を避けるための日常生活の工夫から万が一の道具選びまで、包括的に解説します。

目次

クマの被害と出没が増える背景

全国的にクマの出没報告が増えていますが、その背景には自然環境の変化や里山の管理不足などが挙げられます。

以前は山奥に限定されていたクマの生息域が、餌不足や森林の荒廃により人里まで拡大していることが指摘されています。特に秋には冬眠前の栄養確保のために活発に行動し、果樹園や畑に出没するケースが増える傾向にあります。住宅地近くでの出会いが報道されることも珍しくなく、クマによる被害報告が年々高まっている現状です。

さらに里山の手入れ不足もクマの出没増加に拍車をかけていると考えられています。もともと山林にあった食べ物が減っているため、クマが人里のゴミや農作物に目を向けるのです。こうした環境の変化が、クマ被害の増加を招く大きな要因になっています。

春先になると冬眠から覚めたばかりの個体が活発に動き始めるため、注意が必要です。農作業や山菜採りで山に入る機会が多い地域では、クマを引き寄せるような生ゴミ処理の不備や果樹の落下物放置などを改善し、クマとの接触を予防する意識が何より重要です。

クマの生態と行動パターンを理解しよう

クマの活動時期や生息域、食性を把握することで、遭遇リスクを効果的に低減することができます。

日本国内には主にツキノワグマとヒグマの2種類が生息し、ツキノワグマは本州や四国、ヒグマは北海道に広く分布しています。いずれのクマも雑食性で、果実や木の実、昆虫、小動物など幅広い食べ物を好む特徴があります。山関係だけでなく、農地や街の近くまで餌を求めて移動してくるため、油断は禁物です。

クマは季節によって活動パターンが異なり、特に秋口には冬眠前のエネルギーを確保するため、一日に広範囲を動き回ることがあります。また春は冬眠明けで腹を空かせた状態のため、餌を求めて山から下りてきやすい時期です。こうした時期に山菜採りやアウトドアレジャーを楽しむ人が増えると、どうしても遭遇リスクが高まります。

クマは非常に嗅覚が優れているため、食べ物のにおいに敏感に反応します。果樹の落下物はもちろん、畑の作物や生ゴミなどのにおいもクマを呼び寄せる原因となります。こうしたクマの行動特性を知ることで、日常の対策やレジャー時の注意点を効果的におさえることができます。

山でのもしもに備えるクマ対策アイテム

登山やレジャー時には、クマの存在を想定した装備が必要です。正しいアイテムを選ぶことで安全性を高められます。

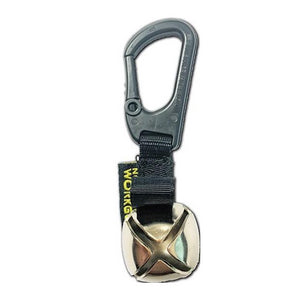

山道を歩く際は、クマに自分の存在を知らせるための音を出すアイテムが有効です。熊鈴やホイッスルを使えば、静かな場所でも長距離にわたって音を響かせることができます。遠方からクマに人間の存在を気づかせることで、互いに不用意に接近しないようにすることが基本です。

また、クマ撃退スプレーはもしもの場合の切り札として携行が推奨されています。特にクマが突進してきそうな状況では、有効な障害物を利用するとともにスプレーを使用することで自衛することが考えられます。ただし取り扱いには十分に注意が必要で、セーフティピンの外し方や噴射方法をあらかじめ把握しておくことが大切です。

装備するアイテムは常にすぐ取り出せる場所に置くことが鉄則です。もしもクマに遭遇しそうな場合には、スプレーや熊鈴をすぐに取り出し対応できるようシミュレーションしておく必要があります。備えを万全にすることで、冷静な判断と行動につなげることができるでしょう。

熊鈴・撃退スプレーは本当に効果的?

熊鈴や撃退スプレーは正しく活用すれば大きな効果があります。熊鈴の音は一定のリズムで鳴り続けるため、クマに接近を察知させやすく、結果的に遭遇機会を減らすことにつながります。撃退スプレーは至近距離で突進された際の最終手段として重宝しますが、風向きや使用タイミングを誤ると自分にかかる危険もあり、過信は禁物です。

クマが人間を見つけて興味を示した段階で音を大きくしたり、スプレーを準備したりするなど、状況に応じた使い分けが求められます。静かなエリアでキャンプをする場合はラジオなどで音を絶やさないようにするといった工夫も効果的です。また、スプレーを携行する際は使用方法をよく理解しておくことで、不測の事態に正しく対処できます。

どちらのアイテムも「使用すれば必ず安全」というわけではなく、基本はクマとの距離を保ち、遭遇しないように努めることが第一です。アイテムを過信せず、状況を冷静に判断して使い分ける姿勢が何より望まれます。

クマに遭わないための日常生活の注意点

山間部だけでなく、住宅地周辺でもクマが出没するケースが増えています。日頃の生活でもクマを引き寄せない配慮が重要です。

クマは非常に学習能力が高いため、一度人里で餌を得ると何度もやってくる習性があります。特にゴミ捨て場や畑、果樹園などは魅力的な餌場になりやすいので、こうした場所の管理を徹底することが大切です。住民全体で意識を高め、クマにとって魅力のない環境を整えることが求められます。

また、山間部の農家や家庭では餌となる可能性のあるものを極力外に放置しない工夫が必要です。例えば生ゴミをしっかり密閉して保管するほか、果樹がある場合は落下した実を早めに回収し、クマの餌場を作らないことが効果的です。こうした地道な対策が積み重なって、最終的にクマの出没を予防します。

さらに地域での人間活動が低下すると、荒れた里山がクマの隠れ家となりやすいという問題もあります。定期的な草刈りや倒木の処理など、適度に人の手が入った環境を保つことがクマを遠ざけるうえで役立ちます。地域全体で協力して里山管理を見直すなど、長期的な視点に立った取り組みが鍵となるでしょう。

住宅周辺や畑での誘因対策

住宅周辺では、ゴミ収集日まで家庭ゴミを外に置かない工夫や、しっかりとフタをしたコンテナを利用する方法が挙げられます。畑や果樹園では、電気柵を設置してクマの侵入を防ぐのが有効とされています。特に複数段の電線を張ることで、クマの体がどこかに触れると電気ショックを与えられ、侵入を断念させる効果があります。

不要になった落果や収穫後の作物の残さを放置すると、クマが『ここに餌がある』と学習してしまう可能性が高まります。そのため、収穫後は速やかに果実や野菜の残さを取り除き、畑で廃棄物を堆肥化する場合も周囲をしっかり囲うことが大切です。こうした基本的な注意で、クマとの不要な接触を大幅に減らすことが期待できます。

電気柵を設置する際には定期的な点検とメンテナンスが欠かせません。雑草が伸びて電線に触れると電力が弱まるなど、機能が急に低下する場合があります。守るべき農作物や家畜のためにも、設置後の管理を怠らずしっかり取り組むことが大切です。

もしクマに遭遇したら? 距離別の対処法

クマとの距離や行動によって、取るべき対処法は異なります。落ち着いた対応が被害を最小限に抑えます。

まず遠距離でクマを発見した場合は、こちらの存在を気付かせないように静かに離れるのが基本です。慌てず騒がず、クマに気づかれない距離を保つことで遭遇リスクを回避できます。もしクマがこちらを認識しそうな状況なら、小さく音を立ててこちらから近づく意思がないことを伝え、ゆっくり後退するようにしましょう。

中距離でクマと対峙した場合、クマも人間を認識している可能性が高いです。無闇に背を向けて走るのではなく、相手の動きをしっかり観察しながら少しずつ後ずさりして逃げ道を確保します。見晴らしの悪い場所では、クマを見失わないように意識しつつ、ブラインドコーナーでは大きな音を出してクマを遠ざける工夫も大切です。

至近距離で鉢合わせになった場合は焦らず、まずはクマの反応を確かめながら慌てず動くことが肝心です。もしクマに威嚇行動を取られたら、できるだけ冷静に障害物を使い、撃退スプレーの使用も検討するなどして安全を確保しましょう。

突進形態や威嚇行動への対応

クマは時に威嚇や偽の突進(チャージ)を行うことがあります。これは一気に攻撃してくるわけではなく、威圧して相手を逃がそうとする行動です。このときにこちらが大声を出したり走って逃げたりすると、逆にクマを興奮させてしまう恐れがあります。

最初の威嚇行動でクマが突進してきたら、障害物を間に置きながら後退し、クマとの距離を確保することを最優先に考えます。進路をしっかり見極めないと、クマの進む方向に自ら入ってしまう危険があります。必要であれば撃退スプレーを構える準備をしておきましょう。

攻撃としての突進が始まった場合は、本当に危険な状況です。スプレーを使うタイミングはクマとの距離が一定程度まで近づいたときですが、あまりに早い噴射は効果が薄れやすいので注意が必要です。いざというときの行動をあらかじめイメージしておくことで、冷静な対応を取りやすくなります。

クマの農業被害と防除策

農家にとってはクマによる農作物被害も切実な問題です。持続的な防除策を講じることが生産性維持の鍵となります。

クマはトウモロコシや果樹、蜂の巣など、高栄養価の食料がある場所を好んで荒らすことがあります。特に夏から秋にかけては農作物が豊富に実るため、被害が大きくなる傾向にあります。農作物にとっても被害は深刻で、広範囲にわたる被害に頭を抱えている地域も少なくありません。

対策としては、電気柵や防護ネットなどで野生動物の進入を防ぐ物理的な手段が有効です。電気柵を設置する場合は定期的に点検し、隙間ができていないか、電流がしっかり流れているか確認を欠かさないことが重要です。柵の高さや構造が不十分だと、器用なクマは乗り越えたり、破壊して入ってくる可能性があります。

農村部では地域全体でクマ被害対策に取り組む必要があります。被害情報やクマの目撃情報を素早く共有し、全体で統一した防除策を講じることで、農産物への被害を最小限に抑えることが期待できます。自治体や専門家と連携しながら、継続的な管理と環境整備を行うことで生産活動の安定につなげましょう。

クマ対策Q&A:よくある疑問を専門家が解説

「どの季節にクマに注意すればいいのか?」など、クマ対策に関する疑問を専門家の視点で解決します。

クマに注意すべき季節は、基本的に春と秋が最もリスクが高いといわれています。春は冬眠明けでクマが活発に動き回り、秋は冬眠前の高カロリー食料を求めて行動範囲が広がります。地域によっては夏の間も農作物を狙うケースがあるため、年間を通して警戒する姿勢を維持しましょう。

撃退スプレーの効果については、多くの専門家が『的確に使用すれば有効だが、過信は禁物』としています。風向きや使用距離を誤ると自分にかかるリスクがあるほか、クマに十分な噴霧ができない可能性もあるからです。実際に使用する場合を想定して、あらかじめ練習しておくことが望まれます。

また、『音でクマを遠ざける方法』に関しては、静かな山林では有効ですが、常に効果的とは限りません。クマが音に慣れてしまったり、人間により強い興味を示している場合もあるためです。複数の対策を並行して行うことで、万が一のリスクを減らすことができます。

出没対応マニュアルと共存への取り組み

自治体や地域コミュニティが中心となり、クマとの共存を図る取り組みが進んでいます。具体的なマニュアル整備が重要です。

多くの自治体では、クマの出没に備えたマニュアルやガイドラインを作成しています。クマの生態や行動特性を理解し、出没情報を周知徹底することで住民の身を守ることが狙いです。定期的な防災訓練や勉強会を開き、子どもから高齢者まで正しい知識を共有する体制が求められています。

共存を目指す取り組みの一環として、クマの生息地や行動範囲を調査し、危険エリアを示したマップを作成する地域も増えています。これにより、山菜採りやレジャーなどで山間部に入る人々が事前に警戒エリアを把握し、無用な立ち入りを避けることが可能です。

一方で、クマを一方的に排除するのではなく、自然環境の再生や里山の適切な管理を行うことで、クマが山へ戻りやすい環境を整える動きも見られます。人間が自然とどう向き合うのか、その在り方がクマとの上手な共存につながると考えられています。

まとめ:クマとの上手な共存に向けて

クマ被害を防ぐためには地域全体での情報共有と対策が欠かせません。正しい知識と行動で安全な環境を維持しましょう。

クマ対策の基本は、まずクマの生態を知り、餌となるものを管理して引き寄せないことです。熊鈴や撃退スプレーなどの装備も重要ですが、それらに頼りきるのではなく普段から遭遇を避ける環境作りを進めることが肝心です。

山や里山の管理や農作物の適切な収穫、ゴミの保管方法など、具体的な対策を講じるだけでなく、地域全体でクマ出没情報を共有する仕組みも大切です。万が一接近したときにも冷静に対応できるよう、事前にシミュレーションする習慣を付けましょう。

こうした地道な取り組みの積み重ねが、クマとの上手な共存へとつながります。自然との関わりを大切にしながら、被害を最小限にとどめる方策を常に模索することが、長期的な安全と環境保全にも寄与していくでしょう。

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

box trap

box trap

tying trap

tying trap

enclosure trap

enclosure trap

Prevention and avoidance goods

Prevention and avoidance goods

electric fence

electric fence

trap surveillance camera

trap surveillance camera

transportation goods

transportation goods

Trap detection sensor

Trap detection sensor

hunting supplies

hunting supplies

hunting books

hunting books

Anti-bird goods

Anti-bird goods

Agricultural materials/machinery

Agricultural materials/machinery

boar

boar

deer

deer

Kyon

Kyon

monkey

monkey

raccoon

raccoon

Badger

Badger

palm civet

palm civet

raccoon dog

raccoon dog

nutria

nutria

mouse or rat

mouse or rat

Mole

Mole

bear

bear

pigeon

pigeon

Crow

Crow